绿化

绿化工程不但可以美化环境,亦能改善空气质素,对保护、修复、以至改善我们的景观和生态环境非常重要,亦有助创建可持续发展的环境。土木工程拓展署在发展项目中,除了符合实用的要求外,一直以来都致力以多项措施推广绿化,包括(1)绿化总纲图的制订和推行及其他绿化倡议;(2)与基建相关的绿化工程;(3)与长远防治山泥倾泻工程相关的绿化工程;(4)石矿场修复计划下的绿化工程;(5)天然山坡上的保土种植工程;以及(6)树木风险评估和管理。

绿化总纲图一些通常建议的植物品种

制订和推行绿化总纲图及其他绿化倡议

绿化总纲图的主要目的是透过研究地区的特色和需要,制订整体的绿化大纲,并同时为规划、设计和推行有关绿化工作提供指引。为确保对绿化总纲图有高度的承担,每一份绿化总纲图都会交由绿化总纲委员会(主席为土木工程拓展署署长)审批,并由绿化、园境及树木管理督导委员会(主席为发展局常任秘书长(工务))通过。

在制订绿化总纲图的过程中,我们鼓励公众参与,并采用「加强地区参与模式」。我们邀请了有关的区议会成立地区参与小组,一起检讨绿化总纲图的建议,并就区内绿化工作提出意见。通过绿化总纲图计划,我们汇集多个范畴的专才,包括园境建筑丶城市规划丶土木及交通工程,甚至公共关系,统筹各方,克服种种挑战。我们亦举办社区种植典礼和学校讲座,邀请附近居民参与种植活动。我们深信公众的参与不仅让我们得悉有关区内情况的宝贵资料,亦可提高绿化总纲图的认受性。公众对我们的工程非常支持,反应亦很正面。

随着市区绿化总纲图工程于2011年成功地完成,我们于2014年推展绿化总纲图工程至沙田、西贡、屯门及元朗,并于2017年完成。我们在上述4个地区共种植了约4 000棵树及260万丛灌木。我们正在新界荃湾、葵青、离岛区、大埔及北区推行绿化总纲图。

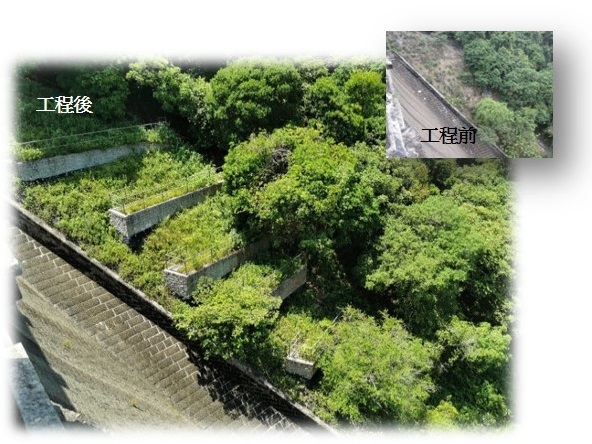

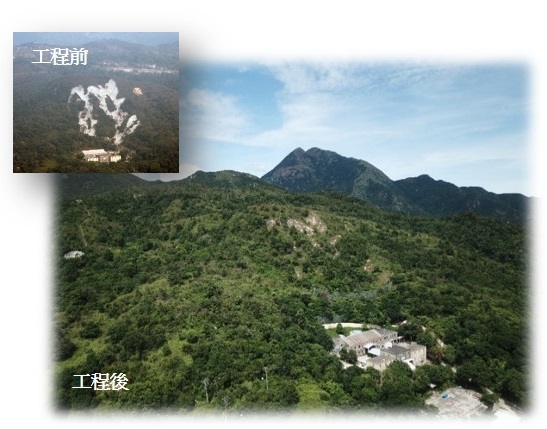

以下是一些市区及新界绿化工程完工时的照片:

昂坪环境美化工程

政府当局在2017年6月发表的「可持续大屿蓝图」中提及,将大屿山部分地区用作保育及可持续休閒康乐用途。考虑到昂坪的凉爽气候,交通便捷,并可与现有旅游景点及配套设施配合,得以发挥协同效应的因素,我们已在昂坪种植樱花树及本地春季开花的树木,共约400多棵,供游人在赏花季节欣赏。

我们于2018年1月展开昂坪环境美化工程,并于2018 年第三季完成种植工程。我们现正为新种植的幼树进行护养工作。

基建相关的绿化工程

为了更切合市民对健康和生活质素的要求,我们在大部份主要基建工程内都加入种植计划,作为景观/生态的改善及缓解措施。绿化工程涉及不同的环境,包括道路两旁、行人和行车天桥、平台、斜坡、河道与海滨走廊等。

在2018 年,本署在附设种植工程的大型基建项目中 (包括香园围公路、启德发展计划及中环湾仔绕道等),种植了约46 万棵植物。

长远防治山泥倾泻工程相关的绿化工程

除了以保障公众安全作为防治山泥倾泻的首要目标,我们同样非常重视斜坡工程与周边环境的融合,通过保持斜坡自然的外观,使进行巩固工程后的斜坡外观能融合其周边环境,并建立一个能维持生物多样化的生态环境,从而为野生动物缔造栖息地、减少植物受病虫害感染及植物得以自然繁殖。因此,在《长远防治山泥倾泻计划》下,我们优先采用植被护面以达致斜坡的外观和生态方面的可持续性,及在天然山坡风险缓减措施周围栽种合适的植物。一般而言,只有在紧急维修山泥倾泻残痕的情况及须确保斜坡稳定性的考虑下,才会采用硬性护面。现时,我们每年平均种植约二十多万棵植物,而且当中大部份都是本土植物。

可持续斜坡美化大奖

《长远防治山泥倾泻计划》自2010年起推行,一直有系统地处理天然山坡和人造斜坡的山泥倾泻风险。2020年是计划的10周年,我们特别举办可持续斜坡美化大奖,表扬工程业界在改善斜坡安全的同时,作出令自然生态可持续发展的贡献。可持续斜坡美化大奖分「人造斜坡及挡土墙」组别和「天然山坡」组别。

荣获「人造斜坡及挡土墙」组别冠军的项目采用了「梯台式种植墙」的设计概念来巩固斜坡,除了在斜坡底部安装泥钉,也在中间至顶部采用探井挖掘及灌注混凝土的方法,以建造一层层的种植墙,提供空间栽种植物,巩固整个斜坡之余,亦提高斜坡的生物多样性。此外,斜坡位于九龙副水塘水坝旁,水坝具90年历史,属于二级历史建筑物,「梯台式种植墙」的方法可减低施工对水坝造成影响。种植墙及旁边位置均以砖来铺设,让斜坡外观与水坝外貌融为一体。

荣获「天然山坡」组别冠军的项目利用「土壤生物工程」来设计及改善天然斜坡。由于位于西大屿山上羗山的天然山坡发生过多次山泥倾泻,进行过紧急的巩固工程,以致留下约4千5百平方米的喷浆面疤痕,故工程团队先要移除斜坡上的喷浆面,然后按斜坡的地质环境,采用不同的方法来缓减山泥倾泻的风险。「土壤生物工程」不只是栽种植物这么简单,亦衡量了生物多样性,是一种集自生、天然及美观的山坡管理方法。此外,工程项目有创新的可持续特色,例如把现场被移除的喷浆混凝土,用作碎石排水道,避免产生拆建物料。

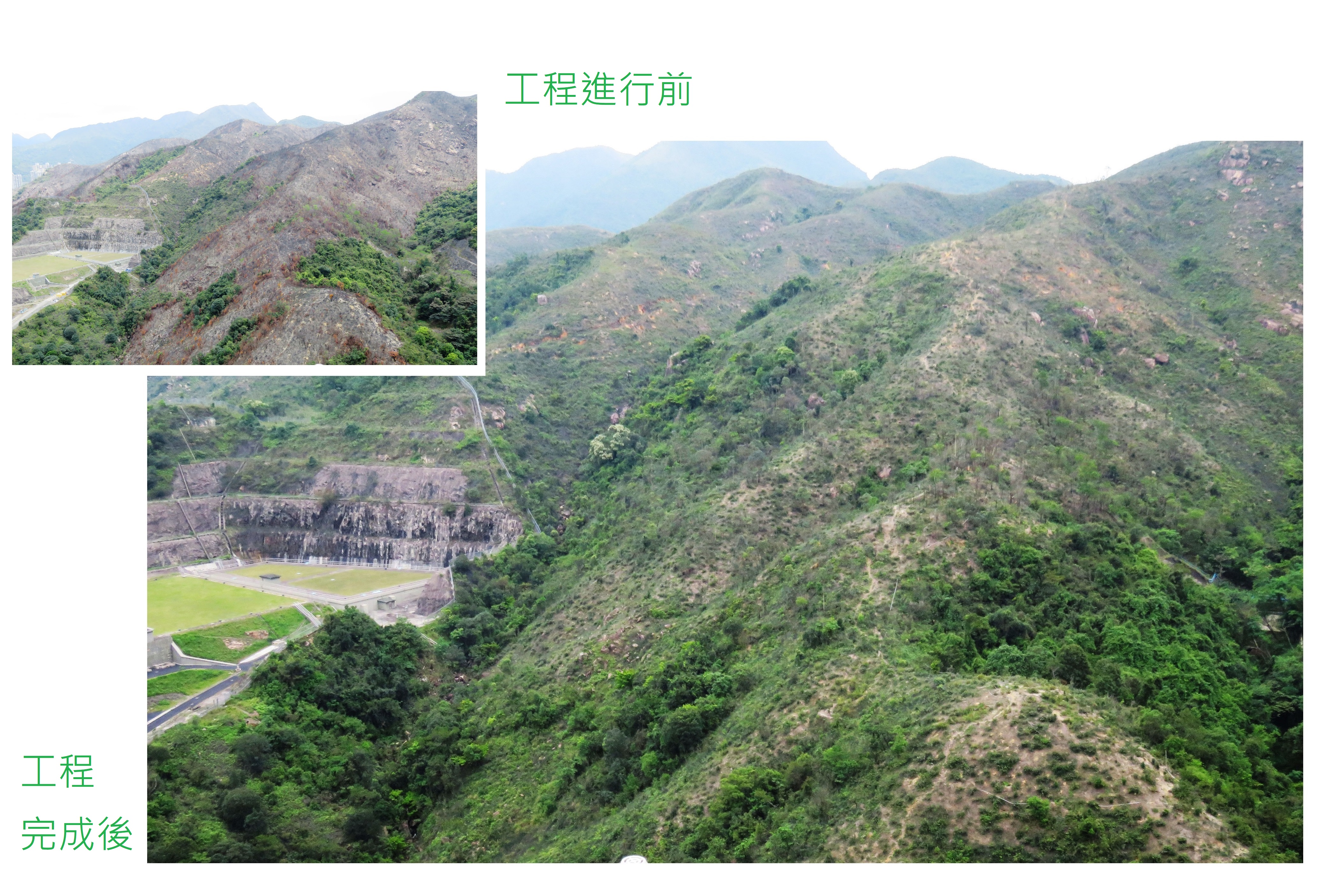

石矿场修复计划下的绿化工程

在1989年制定的石矿场修复计划,是按照「都会计划近郊及沿岸地区景观发展策略」进行。该策略确定石矿场为景观破落区,需要进行修复工程。工程包括地形重整和大规模的种植。当石矿场修复工程完成后,宜人的绿化区将会适合作多种用途,惠及社群。

根据政府和采石业界构思的创意计划,我们已于2002年年底、2011年年初和2017年年中,分别完成了南丫岛石矿场、石澳石矿场和安达臣道石矿场的修复工程,并且正在管理蓝地现有石矿场的修复工程合约。在石矿场的修复过程中,我们会选用合适的植物,大规模地为斜坡重新种植,希望最终能建立一个符合理想的顶级植物群落,与周围的天然植物在生态和景观上融为一体,为野生动物提供良好的栖息地。在2017年,我们在石矿场修复计划下所栽种的植物约有800棵。

天然山坡的保土种植工程

在天然山坡上的保土种植计划下,我们会在郊野公园以外、未批租或未被拨用的土地上,为已受土蚀或有土蚀危机的天然山坡初步建立植被,目的是要控制土蚀和提升山坡劣地的生态和景观价值。我们于2016年至2019 年期间完成于屯门径、蓝田五桂山和沙田水泉澳一带种植共约9万棵苗木。

在种植计划内,我们采用混合式的植物品种组合, 包括有助提升植物多样性的本土品种及有助控制土蚀的先锋品种。我们亦会继续和其他政府部门交换知识和经验,以进一步提升我们在不同土蚀情况下的绿化工作成效。

树木风险评估和管理

为确保公众安全及可持续发展的树木保育,本署遵从发展局绿化、园境及树木管理组的指引,进行年度的树木风险评估及管理工作。在2019 年初雨季来临之先,我们已为本署各工地内约3 万棵树木进行树木检查、树木风险评估、合适的风险缓解措施和相关的审核。

管理建筑废物

建筑废物的成分不一,要视乎建造工程的性质而定,当中约有9成是惰性物料(即公众填料),适合再用于填海和填土工程,或经循环再造后,用于日后的建造工程。至于非惰性废料,其中部分可以再用/循环再造,余下的只可弃置于堆填区。.

在2023年,本地的建造工程产生超约1 500万公吨的公众填料,其中约420万公吨被再用,余下的1 080万公吨则被暂时贮存于填料库以供日后使用。截至2023年12月,我们在两个分别位于将军澳137区和屯门38区的临时填料库贮存了约2 290万公吨公众填料。

在管理这极大量建筑废物之时,我们的目标是提倡减量、再用和循环再造公众填料,以及避免公众填料被弃置于为可分解废物而设的堆填区内。具体的措施包括:

- 透过改善规划、设计和建造管理,从源头着手,避免和尽量减少产生建筑废物

- 实施建筑废物处置收费计划,提供经济诱因,促使废物产生者减少须予弃置的建筑废物

- 加工处理/循环再造公众填料

- 设立建筑废物筛选分类设施,以便再用惰性物料

- 闢设临时填料库,堆存剩余的公众填料,以供日后使用

- 设立趸船转运设施,以便接收剩余公众填料再送往填料库

- 把剩余的公众填料再用于内地/本地的填海工程

为确保妥善处置本地建造工程所产生的公众填料,我们会继续营运位于将军澳及屯门的临时填料库和建筑废物筛选分类设施,以及柴湾和梅窝的趸船转运设施。

剩余公众填料再用于内地

由于近年本港填海工程未能完全吸纳从本地建筑、挖掘、装修、拆卸及道路工程中产生的公众填料,需要依赖两个填料库作临时贮存。尽管我们已采取管理措施,减少在源头产生公众填料,以及推动这些物料的再用及循环再造,我们仍须面对剩余公众填料的问题。

为解决上述问题,我们不断探讨把剩余的公众填料运往内地再用的机会。政府与前国家海洋局于2004年3月签署《香港废弃物跨区倾倒管理工作合作安排》,使本港的公众填料可运往内地水域处理,并于2005年6月,与前国家海洋局南海分局就推行细节达成协议,包括物料规格、运送规定、检查和管制措施,确保该等公众填料用于内地填海工程项目时,不会制造环境问题。

于2006年1月,前国家海洋局南海分局选定台山广海湾一个填海工地作为试点接收本港的公众填料。我们其后批出相关的合约,把剩余的公众填料跨境运往有关的填海工地。于2023年10月,政府与国家生态环境部签署更新的《关于香港废弃物跨区倾倒管理工作合作安排》,在延续原有管理原则的基础上,就安排细节进行更新,同时反映两地近年的政府架构调整。物料于2007年7月开始付运,直至2023年12月,我们已将约1亿3 800万公吨的公众填料运往台山。

该计划显示,把公众填料运往内地再用是一项有利环境和互惠双赢的安排。这项安排既减轻了我们处理剩余公众填料的压力,亦使我们的剩余公众填料得以于内地妥善再用。假若没有该计划,我们的临时填料库早已饱和,而所有剩余公众填料须被弃置在容量正急速耗尽的堆填区。

保育工作

我们坚定秉承「北发展、南保育」的规划原则,在推展基建及发展项目的同时贯彻「先保育,后发展」的方针。

我们致力推行多项计划,以加强保育,亦同时推广可持续且配合大屿山当地特色的休閒及康乐活动建议。我们已制定大屿山保育及康乐总纲图,为大屿山倡议和现正进行的保育和康乐措施,提供指引框架。我们亦于2020年正式成立了十亿元的「大屿山保育基金」,推动大屿山的保育工作。在进行各项研究和项目时,我们亦致力推展公众参与、教育及推广活动,提高公众对保育大屿山的意识和推广大屿山的可持续发展。

我们致力在大屿山推动可持续休閒和康乐活动,供公众享用。我们已制定大屿山远足径和康乐设施计划,并会分阶段推展相关项目,以建造远足径网络连结多个文物、生态和康乐热点,提供多元可持续的休閒体验,以及推动健康生活模式。